Frustré par des devis d'usinage qui font inexplicablement exploser le budget de votre projet ? Ce guide ne se contente pas de donner des conseils épars, il présente la Mandat sur le coût total de possession (TCO)La méthode DfM est un cadre éprouvé utilisé par les meilleures équipes d'ingénieurs pour éliminer systématiquement les défauts de conception cachés qui nuisent à la rentabilité des projets.

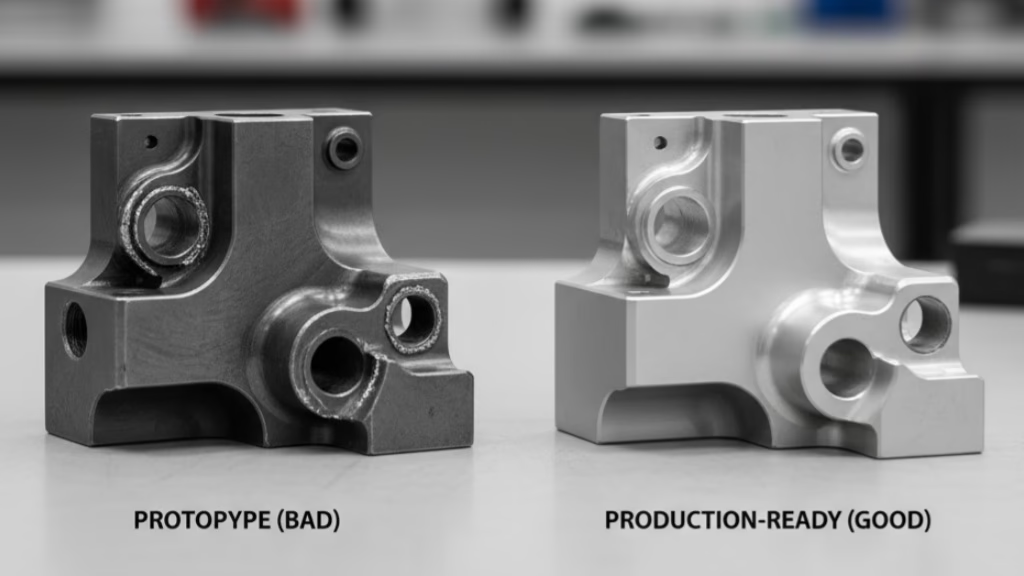

Les plus coûteux Erreurs de conception pour la fabrication (DfM) impliquent l'application de tolérances inutilement serrées qui peuvent doubler les coûts de fabrication, la spécification d'angles internes aigus qui nécessitent un outillage plus lent et plus coûteux, et la conception avec des tailles de trous non standard qui ajoutent des frais d'installation et d'outillage inutiles.

Mais repérer ces erreurs individuelles ne représente que la moitié de la bataille. Ce qui sépare réellement les projets rentables des échecs budgétaires n'est pas une simple liste de contrôle, mais un cadre décisionnel que les meilleurs chefs de projet utilisent pour évaluer chaque conception. Nous vous présentons ci-dessous ce système complet, un modèle mental qui changera radicalement votre façon d'aborder et de contrôler le coût total d'une pièce.

Pourquoi votre nomenclature cache-t-elle le coût réel ?

Le prix figurant sur votre nomenclature ou sur le devis de votre fournisseur n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que vous pouvez voir, le coût tangible de la pièce elle-même.

Mais sous la surface se trouve l'énorme et dangereuse partie de l'iceberg : le coût total de possession (TCO). Ce coût comprend tout ce que votre devis initial ne mentionne pas :

- Assemblée du travail : Le temps et l'effort nécessaires pour intégrer votre pièce dans le produit final.

- Contrôle de la qualité : Le coût de l'inspection, des gabarits et des taux de rejet potentiels.

- Reprise et mise au rebut : Le prix des pièces défectueuses et des matériaux gaspillés.

- Retards dans les projets : L'impact financier catastrophique de manquer une fenêtre de marché parce qu'une pièce est difficile à fabriquer.

C'est ici que nous changeons de perspective. Pour véritablement contrôler les coûts, nous devons aller au-delà de la facture et adopter un modèle mental plus puissant.

Un cadre à trois lentilles pour une véritable optimisation des coûts

Pour naviguer au-delà de l'iceberg, vous avez besoin d'une nouvelle lentille, d'une nouvelle façon de voir votre design. C'est ce que nous appelons le mandat sur le coût total de possession (TCO). Il s'agit d'un cadre qui vous oblige à évaluer chaque décision de conception à travers trois perspectives distinctes, mais interconnectées.

Il ne s'agit pas d'une simple théorie. Prenons le cas concret d'une entreprise technologique agricole à croissance rapide avec laquelle nous avons travaillé. Son histoire est une leçon de maître en matière de réflexion sur le coût total de possession.

Ils nous ont demandé de produire un boîtier standard en plastique ABS pour un nouveau capteur de sol. La conception nécessitait un joint torique fourni séparément, installé manuellement à l'aide de vis, pour garantir l'étanchéité. La demande portait sur un devis compétitif pour 10 000 unités. Il s'agissait d'une conception conventionnelle parfaitement viable.

Mais notre équipe technique a décelé un risque caché. Voici comment le mandat TCO a remodelé leur projet et leur a permis d'économiser plus de $120 000 euros.

Objectif 1 : Conception pour la fabrication (DFM) - Le coût de la création

Il s'agit de l'objectif le plus familier. Il pose la question suivante : Avec quelle efficacité et quelle facilité cette pièce peut-elle être fabriquée physiquement ? Il examine minutieusement des facteurs tels que le choix des matériaux, la géométrie et l'outillage.

Dans le cas de notre client, l'analyse DFM était simple pour sa conception initiale. Cependant, notre valeur ajoutée a consisté à remettre en question l'ensemble des prémisses. Nous avons proposé de remplacer l'ABS par un matériau ASA plus résistant aux intempéries et, surtout, d'utiliser le matériau surmoulage pour intégrer le joint directement dans le boîtier.

Cette modification de la DFM s'est accompagnée d'un compromis : un coût de moule plus élevé de 25% et un prix de pièce plus élevé de 15%. Si nous nous arrêtions là, l'idée serait rejetée. Mais les deux autres objectifs révèlent la vérité.

Objectif 2 : Conception pour l'assemblage (DFA) - Le coût de l'intégration

Cet objectif pose des questions : Avec quelle facilité et quelle rapidité cette pièce peut-elle être intégrée dans le produit final ? Elle vise à réduire le temps d'assemblage et à éliminer les erreurs humaines potentielles.

La solution du surmoulage a été une victoire massive pour DFA.

- Élimination des coûts d'assemblage : Le processus manuel d'installation de 10 000 joints toriques a été complètement supprimé de leur chaîne de montage.

- Élimination des coûts d'approvisionnement : Ils n'ont plus besoin de s'approvisionner, d'acheter et de gérer les stocks de 10 000 joints toriques différents.

Objectif 3 : Conception pour la validation (DFV) - Le coût de la confiance

Cette dernière lentille pose la question suivante : Avec quelle facilité et quelle fiabilité pouvons-nous vérifier que la pièce et l'assemblage final respecter les normes de qualité? Il vise les taux de défaillance, le temps d'inspection et la fiabilité à long terme.

C'est là que la pièce "la plus chère" a créé une valeur exponentielle. Le joint intégré et surmoulé était beaucoup plus fiable qu'un joint installé manuellement. Le résultat ? Une réduction stupéfiante de 80% des taux de défaillance sur le terrain par rapport au produit précédent.

Le coût d'une seule panne sur le terrain - envoi d'un technicien, remplacement d'une unité et atteinte à la réputation - éclipsait la différence de prix initiale entre les pièces. En examinant les trois aspects du mandat TCO, le client a pris une décision stratégique.

Le "prix plus élevé" initial était en fait un investissement qui a permis d'économiser plus de $120 000 euros en coûts de rappel et de réparation au cours de la seule première année. C'est ainsi que l'on peut se concentrer non plus sur le prix d'une pièce, mais sur le coût total de son existence.

Votre plan en 5 étapes pour l'optimisation du coût des pièces

Traduisons maintenant le cadre du coût total de possession en un plan d'action réalisable. Voici cinq mesures concrètes que vous pouvez prendre directement dans votre environnement CAO pour optimiser le coût total. Chaque étape est un point de contrôle, une question à vous poser avant d'exporter ce fichier STEP.

Le plan d'action du ministère de la justice : En bref

| Étape | Problème central | Action clé |

|---|---|---|

| Étape 1 : Coins internes | Les rayons aigus nécessitent un outillage lent et coûteux. | Utiliser un rayon ≥ 1/3 de la profondeur de la cavité. |

| Étape 2 : Zones de tolérance | Sur-tolérance des caractéristiques non critiques. | Appliquer les tolérances standard aux surfaces non fonctionnelles. |

| Étape 3 : Trous et filets | Les spécifications non standard nécessitent des outils spéciaux. | Utiliser des forets de taille standard et une longueur de filetage minimale. |

| Étape 4 : Rapports d'aspect | Les parois hautes et minces provoquent des vibrations et des imprécisions. | La profondeur de la poche doit être ≤ 6x sa largeur. |

| Étape 5 : Consolidation des pièces | Les pièces multiples augmentent les coûts d'assemblage. | Intégrer des composants lorsque le coût total de possession est favorable. |

Étape 1 : Vos coins internes vous coûtent-ils une fortune ?

L'un des facteurs de coût les plus mal compris est le rayon de l'angle interne. Un angle interne aigu ou petit oblige l'atelier d'usinage à utiliser un outil de coupe plus petit, plus fragile et plus coûteux. Cette caractéristique minuscule peut exponentiellement augmenter le temps d'usinage en raison des vitesses plus lentes et des multiples passages nécessaires.

Comme le montrent nos propres données, le simple fait d'augmenter le rayon des angles internes de 1 mm, comme c'est généralement le cas par défaut, à 3 ou 6 mm, ce qui est plus généreux, peut réduire le prix d'une pièce de 18% en moyenne.

Liste de contrôle utilisable :

- Règle par défaut : Le rayon de l'angle intérieur doit être au moins égal à 1/3 de la profondeur de la cavité. Pour une poche de 12 mm de profondeur, spécifiez un rayon de 4 mm ou plus.

- Plus c'est grand, mieux c'est : À moins qu'il ne s'agisse d'une surface d'accouplement critique, utilisez le plus grand rayon possible.

- Normaliser : Utiliser le même rayon pour toutes les arêtes internes afin d'éviter les changements d'outils.

- Conseil de pro : Si vous avez absolument besoin d'un angle interne aigu pour une pièce d'accouplement, envisagez de concevoir un relief circulaire ou en contre-dépouille dans l'angle. Cela permet d'obtenir le jeu nécessaire sans le coût d'un usinage lent des angles vifs.

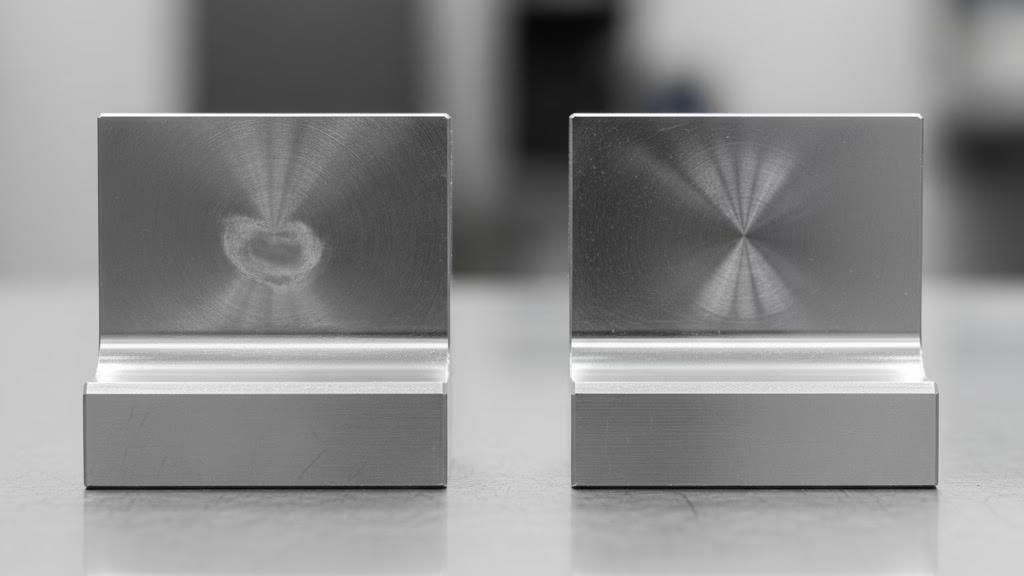

Étape 2 : Avez-vous déclaré des "zones de tolérance" sur votre dessin ?

La sur-tolérance est le tueur silencieux des budgets de projets.

Comme l'indique Eric Utley, ingénieur d'application chez Protolabs, "une seule contrainte de tolérance inutile sur un dessin peut nous obliger à utiliser un processus plus lent, nécessiter plus de réglages et augmenter le temps d'inspection, doublant ainsi facilement le coût d'une caractéristique sans gain fonctionnel".

Liste de contrôle utilisable :

- Créer des zones : Divisez mentalement (ou physiquement sur votre dessin en 2D) votre pièce en "zones critiques" et "zones non critiques".

- Zones critiques : Ce sont les seules zones qui doivent faire l'objet de tolérances serrées : faces d'appui, alésages de roulement, trous d'emmanchement et autres interfaces fonctionnelles.

- Zones non critiques : Pour toutes les autres surfaces (boîtiers, couvercles, faces non fonctionnelles), appliquez la méthode de l'atelier tolérance standard (par exemple, ISO 2768-m) ou la tolérance la plus faible que votre conception peut autoriser sur le plan fonctionnel. Cette simple action indique à votre partenaire de fabrication les points à optimiser pour gagner en rapidité et en efficacité.

Étape 3 : Vos trous et vos filetages sont-ils optimisés ou surdimensionnés ?

Les trous et les filetages semblent simples, mais les spécifications non standard et les mauvaises pratiques en matière d'hygiène et de sécurité ne sont pas toujours respectées. la conception de l'écrêtage peuvent ajouter des coûts inutiles en exigeant un outillage et des processus spéciaux.

Liste de contrôle utilisable :

- Profondeur du trou : La profondeur du trou ne doit pas dépasser 4 fois le diamètre. Des trous plus profonds peuvent entraîner des problèmes d'évacuation des copeaux et de rupture de l'outil.

- Tailles standard : Dans la mesure du possible, utilisez des mèches de taille standard. Un trou de 10 mm est moins cher qu'un trou de 10,15 mm car il ne nécessite pas d'opération d'alésage sur mesure.

- Longueur du filetage : Ne spécifiez que la longueur minimale de filetage nécessaire pour assurer la sécurité de la connexion. Il est difficile et risqué de tarauder un trou jusqu'au fond. Prévoyez 2 à 3 filets supplémentaires par rapport à la longueur d'engagement requise.

Étape 4 : Votre conception respecte-t-elle les lois de la physique (rapports d'aspect) ?

Les parois hautes et minces et les poches profondes et étroites sont des signaux d'alarme classiques pour les machinistes. Elles sont sujettes aux vibrations, au broutage et à la déflexion, ce qui entraîne une mauvaise finition de la surface, une imprécision dimensionnelle et une rupture potentielle de l'outil.

Liste de contrôle utilisable :

- Épaisseur de la paroi : Pour les pièces en plastique usinées, un épaisseur de la paroi d'au moins 1,5 mm est un point de départ sûr. Pour les pièces métalliques, il faut viser au moins 1 mm. Toute pièce plus fine nécessite une manipulation particulière.

- Rapport entre les côtes et les parois : Pour les pièces moulées par injection, les nervures sont conçues pour ne pas dépasser 60% de l'épaisseur de la paroi sur laquelle elles sont fixées, afin d'éviter les marques d'enfoncement.

- Les poches profondes : La profondeur d'une poche ou d'une cavité ne devrait pas dépasser 6 fois sa largeur.

Étape 5 : Cette partie peut-elle être entièrement éliminée ?

La partie la plus rentable est celle que vous n'avez pas à fabriquer du tout. Avant de finaliser votre conception, posez une dernière question essentielle : La fonction de cette pièce peut-elle être intégrée dans une autre pièce ?

Liste de contrôle utilisable :

-

- Examiner les assemblées : Observez deux pièces fixées l'une à l'autre. Peuvent-elles être combinées en une seule pièce plus complexe ?

- Peser le pour et le contre : Une pièce unique consolidée peut avoir un prix plus élevé que l'une ou l'autre des deux pièces d'origine, mais elle élimine complètement le matériel (vis, joints) et la main-d'œuvre nécessaires pour les assembler. Utilisez le mandat TCO pour évaluer si le prix plus élevé de la pièce est justifié par les économies réalisées au niveau de l'assemblage et de la validation.

* Consultez votre partenaire : Il s'agit là d'une conversation idéale à avoir avec votre partenaire de fabrication. Demandez-lui : "Si nous combinions ces deux composants, quels seraient les compromis en termes de coûts et de performances ?"

Comment gagner dans un monde de conception optimisée

Félicitations. Vous disposez maintenant d'un cadre et d'un plan d'action qui vous ont permis de devancer 90% de vos pairs. En vous concentrant sur le coût total, vous avez dégagé un puissant avantage concurrentiel.

Mais que se passera-t-il lorsque tout le monde commencera à penser de cette manière ? Lorsque les outils DfM pilotés par l'IA feront de l'optimisation des coûts une étape standard et automatisée pour tous vos concurrents, d'où viendra votre prochain avantage ?

C'est là que vous devez passer du statut d'architecte des coûts à celui d'acteur stratégique. L'avenir du développement compétitif des produits se jouera sur deux nouveaux champs de bataille :

Gagner une longueur d'avance grâce à des choix stratégiques :

Alors que vos concurrents utilisent des outils automatisés qui optent par défaut pour un usinage 3 axes "plus sûr" et moins coûteux, vous aurez un avantage en sachant quand choisir stratégiquement un processus "plus coûteux" pour obtenir un coût total inférieur. Lorsqu'une pièce doit être usinée sur plus de deux faces, ne vous contentez pas du processus le moins cher.

Demandez activement à votre partenaire de fabrication de vous proposer un processus à 5 axes et à réglage unique. La réduction du temps de préparation et l'augmentation de la précision se traduisent souvent par un coût total inférieur, un avantage que les algorithmes standardisés risquent de ne pas prendre en compte.

Gagner avec une agilité supérieure :

À mesure que l'optimisation de la conception se banalise, le véritable goulot d'étranglement se déplacera de la conception à la livraison. Votre avantage ne viendra plus d'une pièce légèrement moins chère, mais d'un partenaire capable de réagir plus rapidement, de gérer une logistique plus complexe et de fournir des services intégrés auxquels vos concurrents n'ont pas accès.

La question essentielle passera de "Quel est votre prix ?" à "Quel est votre délai de livraison, et quels autres problèmes pouvez-vous résoudre pour moi ?".

Prêt à tirer parti de l'usinage 5 axes pour obtenir un avantage concurrentiel ?

Notre service d'usinage CNC 5 axes est conçu pour traiter des géométries complexes en une seule fois, ce qui permet de réduire les délais et d'accroître la précision des pièces.

En tant que Liam Casey, directeur général de PCH InternationalLes meilleures entreprises du monde comprennent que la fabrication n'est pas un poste de dépense, mais une arme concurrentielle".

Le choix d'un partenaire de fabrication n'est plus seulement une décision d'achat. C'est un choix stratégique. Le bon partenaire ne se contente pas de vous donner un prix ; il vous donne des informations qui protègent votre budget, améliorent votre produit et sécurisent votre position sur le marché. En mettant l'accent sur une relation avec le fournisseur qui optimise les aspects suivants coût totalVous n'achetez pas seulement une pièce, vous achetez un avantage concurrentiel.